カスタムイメージの作成

Windows10 のイメージ展開に使用するイメージ(カスタムイメージ)を作成します。このイメージをカスタムイメージやマスターイメージと呼ぶことがあります。Part1でも紹介しましたが、Windows10のカスタムイメージを作成する場合、Sysprepを行う関係上、最初が肝心になります。なぜなら「administrator」アカウントでカスタムイメージを作成しないと Sysprep がうまくいかない可能性が大きいからです。

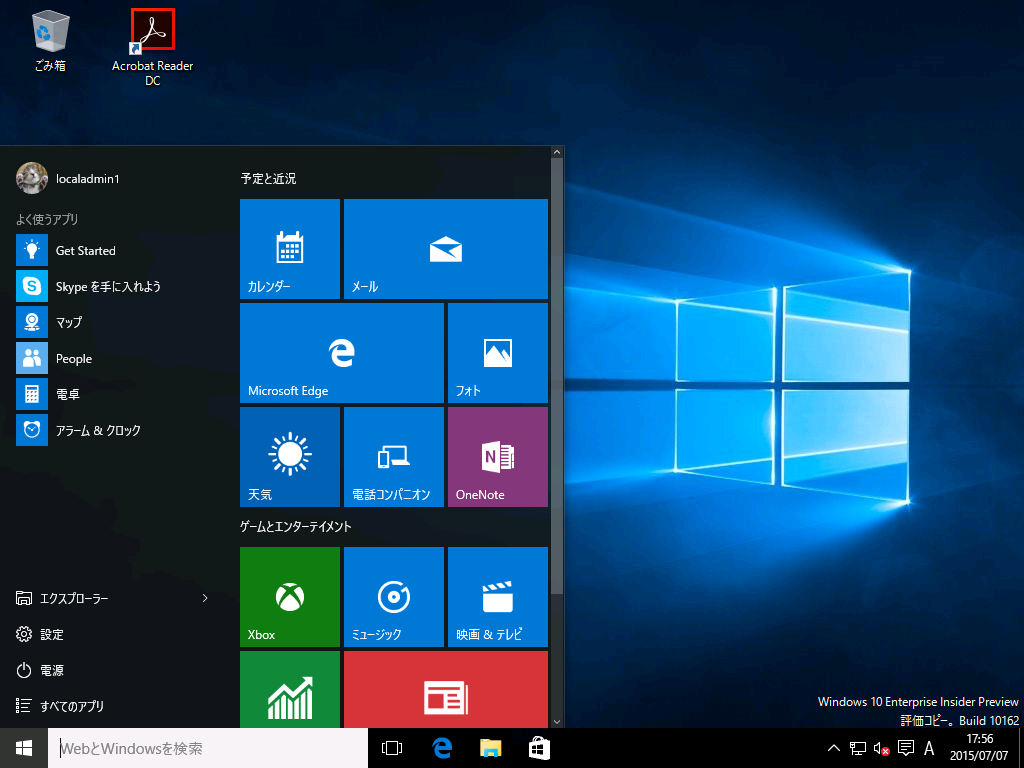

さて、カスタムイメージを作成する際、企業で使用するアプリケーションなどをインストールします。例えば、Office製品やAdobe Acrobat Readerは定番のアプリケーションになります。その他には壁紙や既定のユーザーアカウントの画像もカスタマイズできます。ただし、注意しなくてはいけないのは、Sysprep に対応しているアプリケーションでないと不具合が生じる可能性がありますので、検証をしっかりと行いましょう。

既定のユーザー アカウントの画像

下記フォルダに、下記のファイル名でサイズを合わせて保管します。

C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures

- user.bmp (448×448 pixels)

- user.png (448×448 pixels)

- user-32.png (32×32 pixels)

- user-40.png (40×40 pixels)

- user-48.png (48×48 pixels)

- user-192.png (192×192 pixels)

また、ドライバーもこの段階で入れてしまうこともできます。

Pre-staged app cleanup の無効化

これは Windows 8 の時にあったのですが、Sysprep を実行すると ストアアプリが英語化されてしまうという問題を回避するものになります。Windows10でも再発するかはわかりませんが、念のため同様の操作をしておきます。

[タスク スケジューラー](Taskschd.msc) で \Microsoft\Windows\AppxDeploymentClient\Pre-staged app cleanup を無効化します。またはコマンド プロンプト(管理者として実行) で Schtasks.exe /change /disable /tn “\Microsoft\Windows\AppxDeploymentClient\Pre-staged app cleanup” を実行でもできます。

Windows Updateを実行して最新状態に更新

カスタムイメージを作成した時点での最新状態にしておきます。

Sysprep を実行

[powershell wraplines=”true”]

Sysprep /oobe /generalize /shutdown

[/powershell]

Sysprep /generalize コマンドを実行すると、不必要な設定や情報がコンピューターから削除され、次回コンピューターを起動したときにミニセットアップ(OOBE)が起動します。

参照コンピューターのキャプチャ

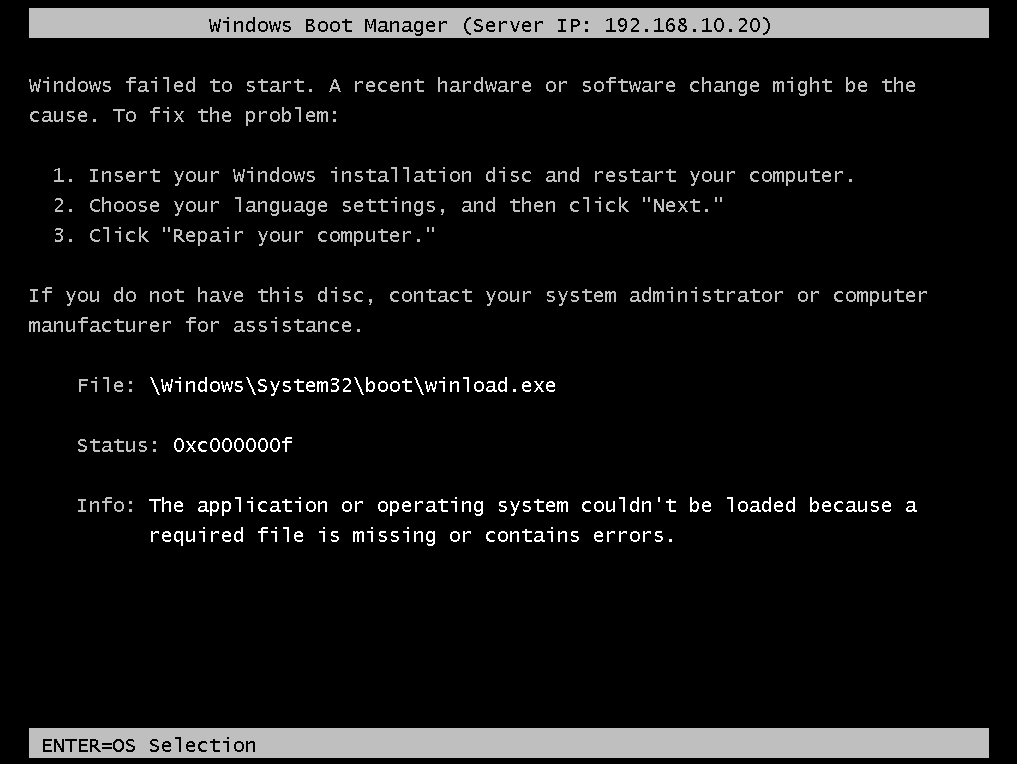

参照コンピューターでPXEブートを行い、キャプチャブートイメージをロードします。

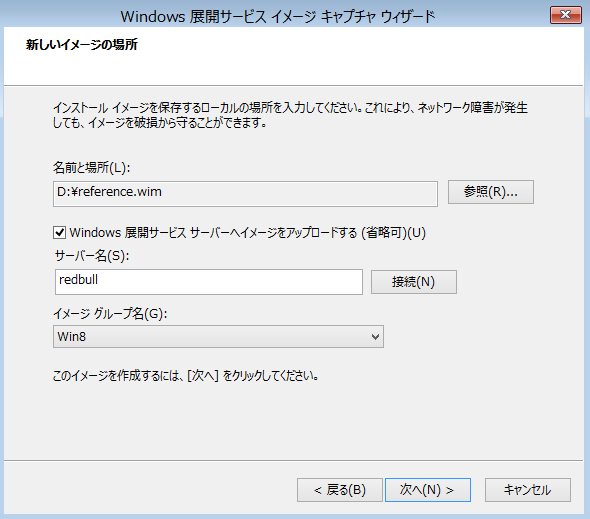

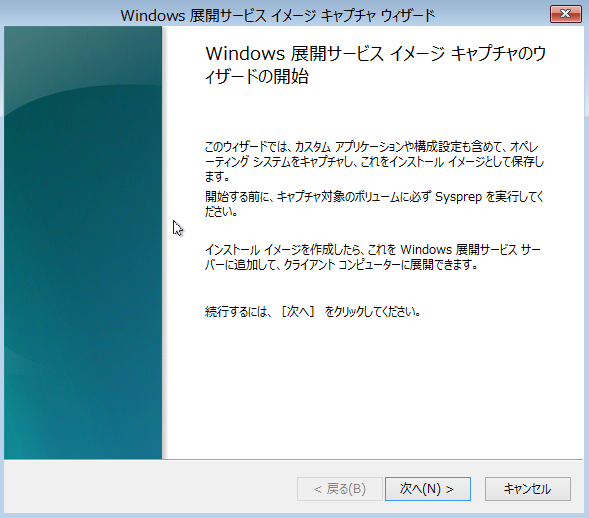

イメージキャプチャウイザードではキャプチャ後にキャプチャイメージを自動的にWDSに登録することができるので特別な要件がなければキャプチャと同時にWDSへの登録を行うのがいいでしょう。この際、キャプチャイメージはどこに保存されるかというと、参照コンピューターのディスクになるので注意が必要です。イメージキャプチャウイザードでキャプチャ時にWDSに登録しない場合は、参照コンピューター起動後にキャプチャしたイメージを手動でWDSにコピーして登録します。

応答ファイルとプロビジョニングパッケージ

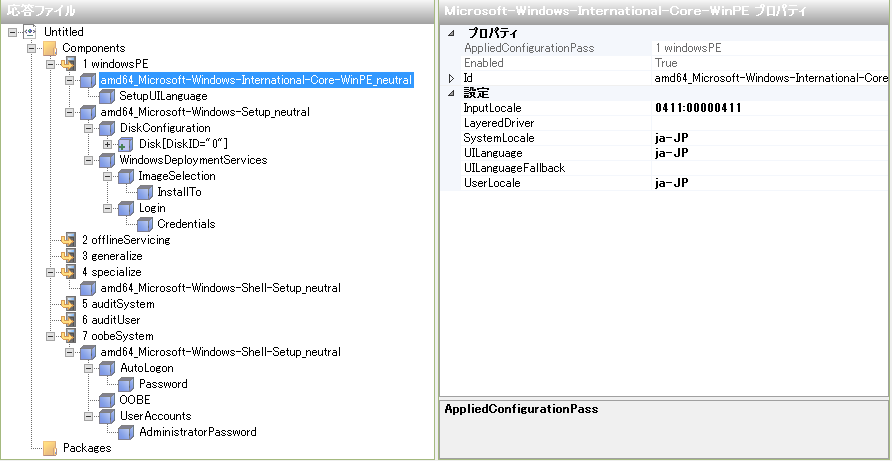

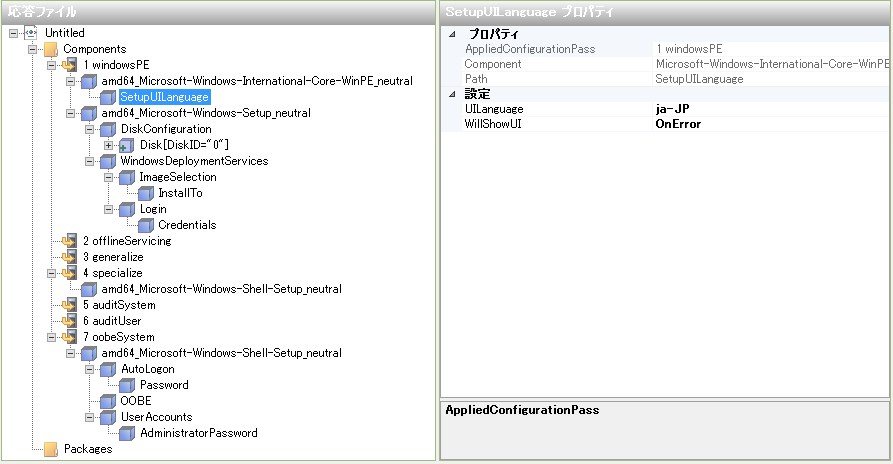

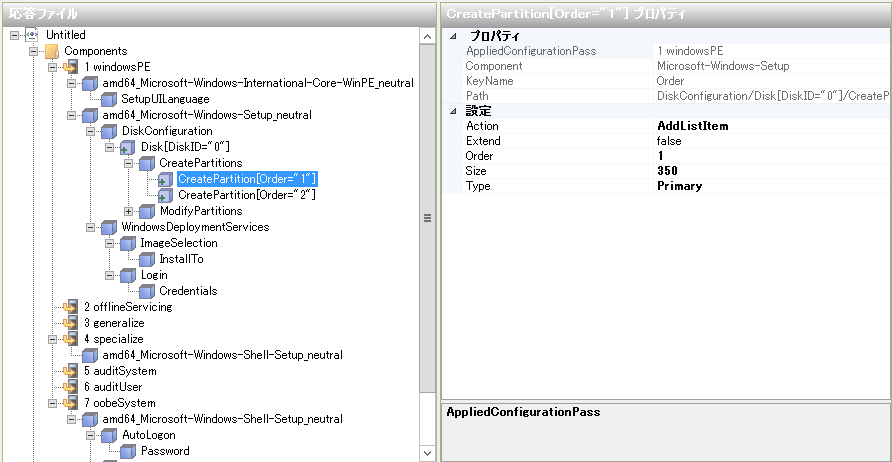

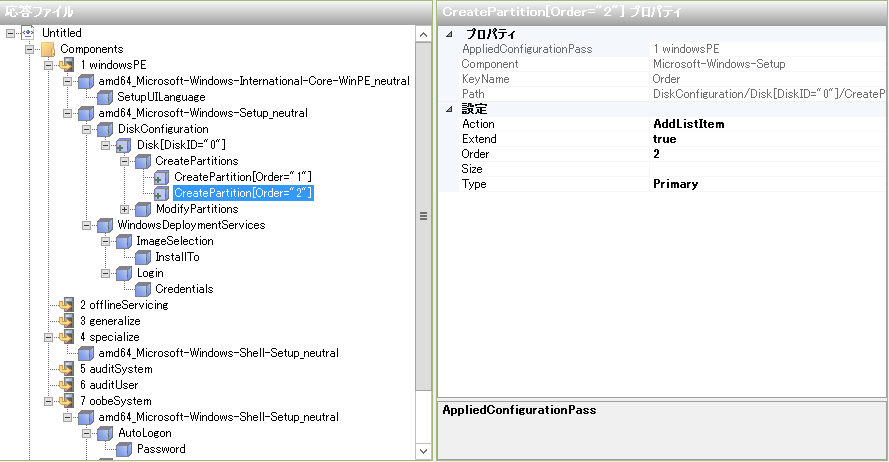

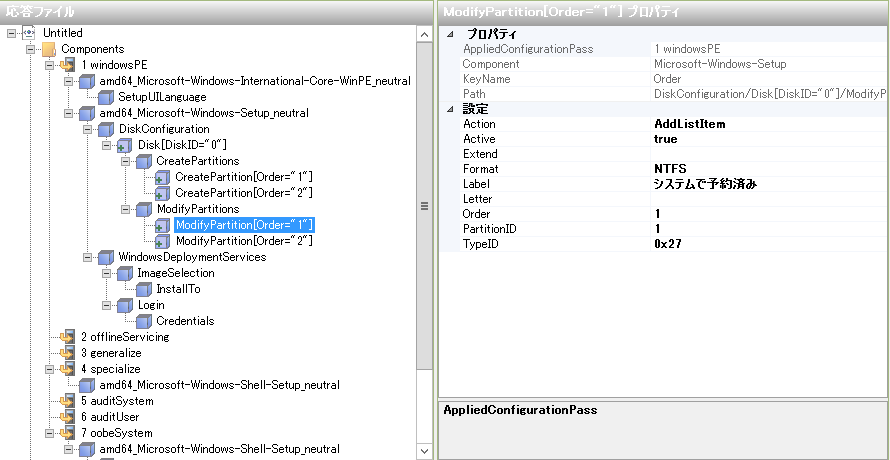

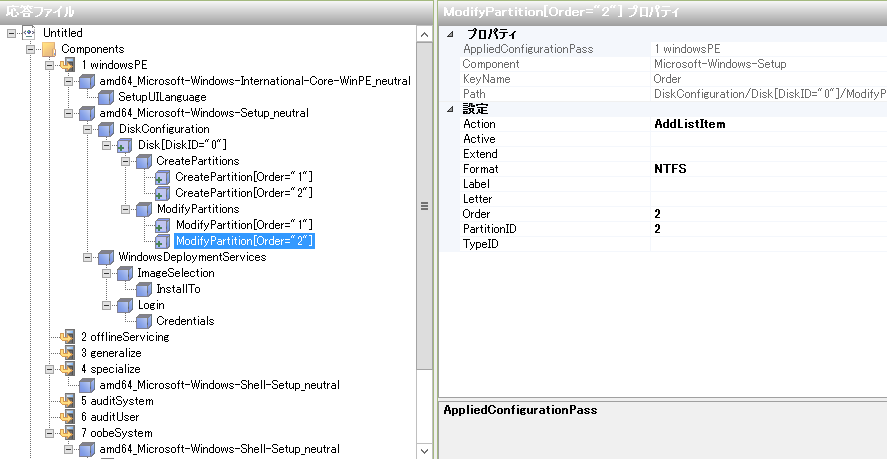

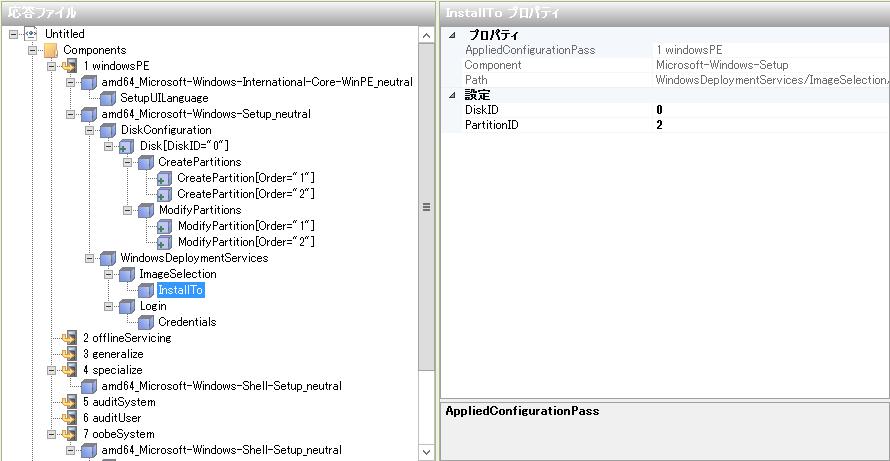

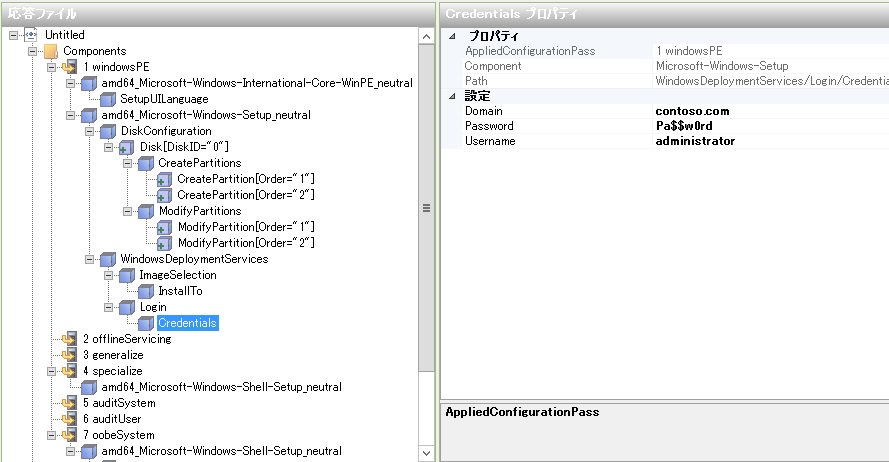

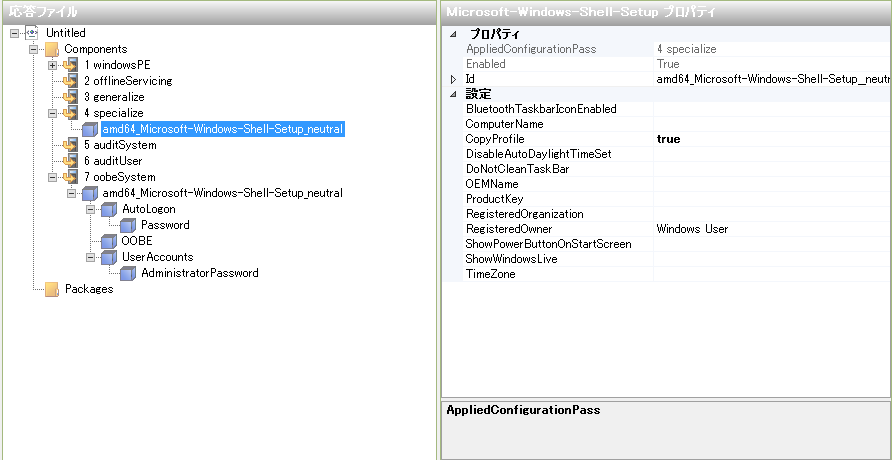

Part2で紹介した、Windows ADK をインストールすると、Windows SIM(Windows System Image Manger)と Windows ICD(イメージングおよび構成デザイナー:Windows Imaging and Configuration Designer)がインストールされます。

応答ファイルに関しては、今までと同じでOS展開を自動化するためのファイルという位置づけです。ただし、この応答ファイルは様々なバージョンやOSの種類に対応していることもあり、このOSバージョンでは動くが、別のバージョンでは動かないなどの挙動が確認されています。そのことから、応答ファイルを実際に使用するには検証が必要になるでしょう。この応答ファイルの作成には Windows SIM を使用します。

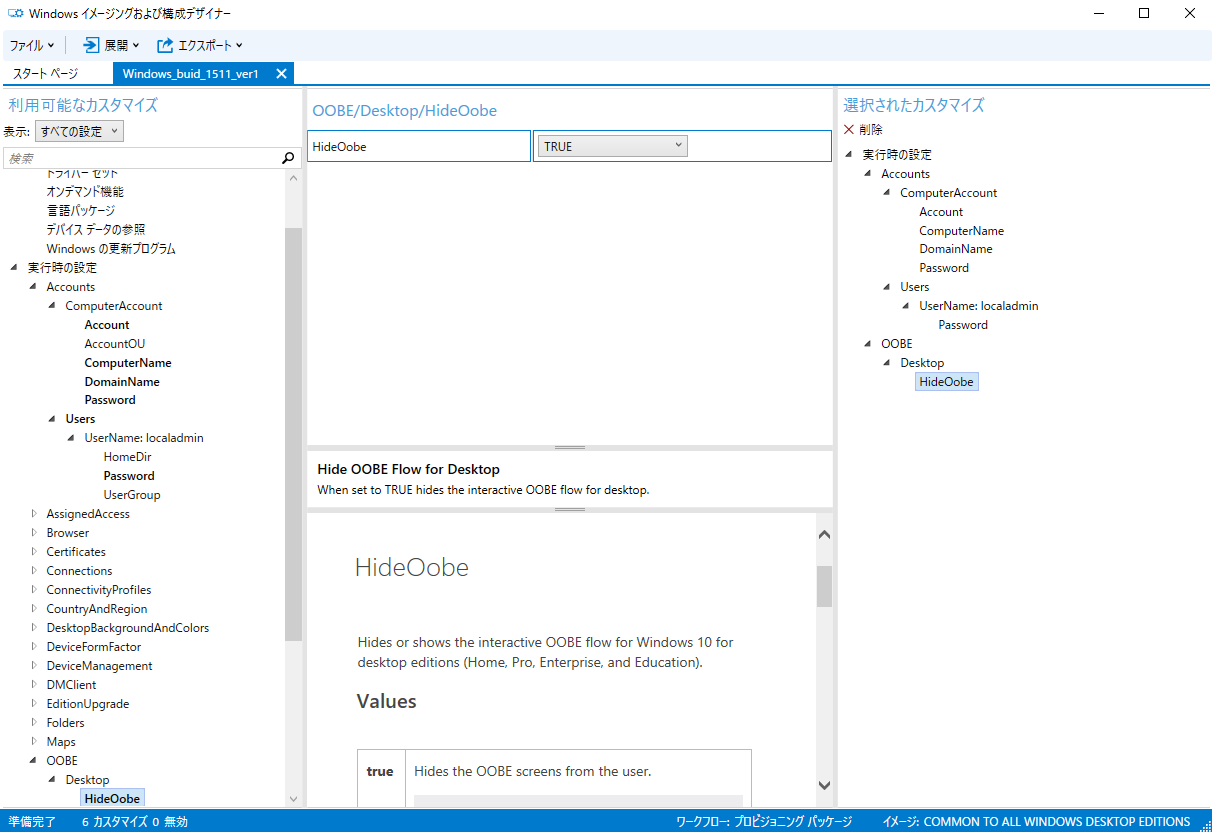

さて、Windows ICDで作成するプロビジョニングパッケージというものが Windows 10 で使用できるようになりました。これは 今までの OS の展開手法にとって代わるものなのか調べてみました。結論から申しますと、筆者の見解としては、あくまでも展開作業においては応答ファイルを補完する役割のものと理解しました。そもそもプロビジョニングパッケージとはどういうものなのか?これは、山内さんが書かれている記事が理解しやすいです。

では、プロビジョニングパッケージで何ができるのか?ですが、応答ファイルでできることと重複している部分がありますが、新しい仕組みなので、応答ファイルでできないこともプロビジョニングパッケージには含まれています。よって、応答ファイルのみですべて行ってもいいですし、応答ファイルで対応できない作業をプロビジョニングパッケージに置き換えて行うこともできます。例えばMDMや無線に関する項目を設定したいなどが相当します。

プロビジョニングパッケージを使用したWindows 10 の展開には、主に次の3つの方法があります。

- プロビジョニングパッケージ(.ppkg)をオフラインイメージに配置し、イメージを起動する

- プロビジョニングパッケージ(.ppkg)を含むインストールメディアを作成し(Windows ICDで作成可能)、ベアメタルPCをセットアップする

- プロビジョニングパッケージ(.ppkg)をUSBメモリなどのリムーバブルメディアのルートにコピーし、インストール済みのWindows 10に読み込む

今回行いたいことは、ライトタッチインストールになります。よって、なるべくユーザーの操作なしでPCのイメージ展開を行い、ドメインなどに参加した状態でアプリケーションが使用できる環境を作成したいのです。そのことから考えると、2.に関しては企業アプリなどの導入ができない時点で使えません(Windows ICDにもアプリケーションを入れる項目がありましたが、調べてみたところいわゆるストアアプリでした)。3.に関しては導入後操作となるので除外になります。ということは、1.の方法がライトタッチインストールに適合しますね。

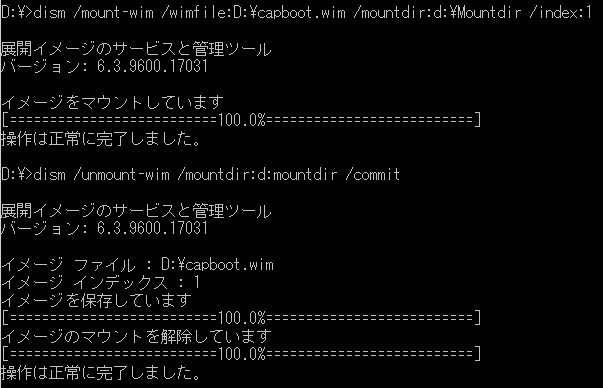

Windows 10のインストールメディアの「Sources¥Install.wim」を展開したディスク、あるいはWindows 10のSysprep済みのイメージの「C:¥ProgramData¥Microsoft¥Provisioning」フォルダにコピーし、イメージを起動することでプロビジョニングパッケージを使用することができます。ライトタッチインストールにおいて、プロビジョニングパッケージを使用するには、カスタムイメージを作成する際に、1.の方法を使用してプロビジョニングパッケージを「C:¥ProgramData¥Microsoft¥Provisioning」フォルダにコピーすることで対応できます。しかしながら、この対応方法は少々面倒ですね。できれば、WDSサーバーで応答ファイルと同じようにプロビジョニングパッケージを指定できると尚いい感じがします。

現状の動作を知る

カスタムイメージの作成が終わったら Sysprep を行ったのち、それをWDSサーバーに取り込んで、そのカスタムイメージを展開する必要があります。

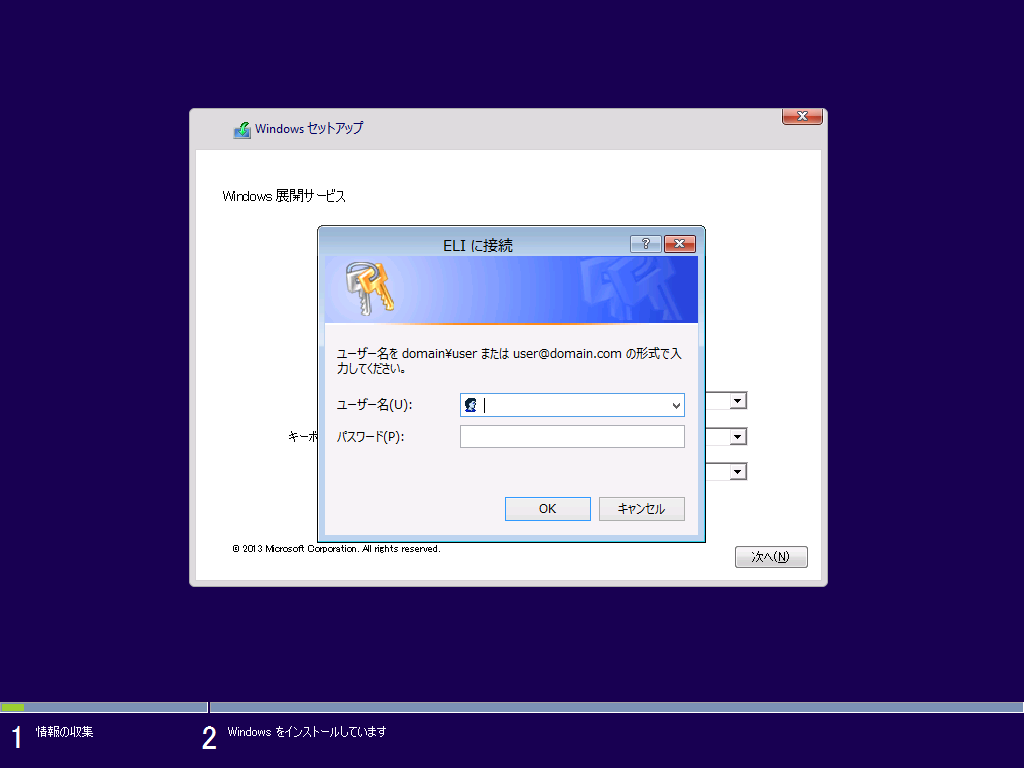

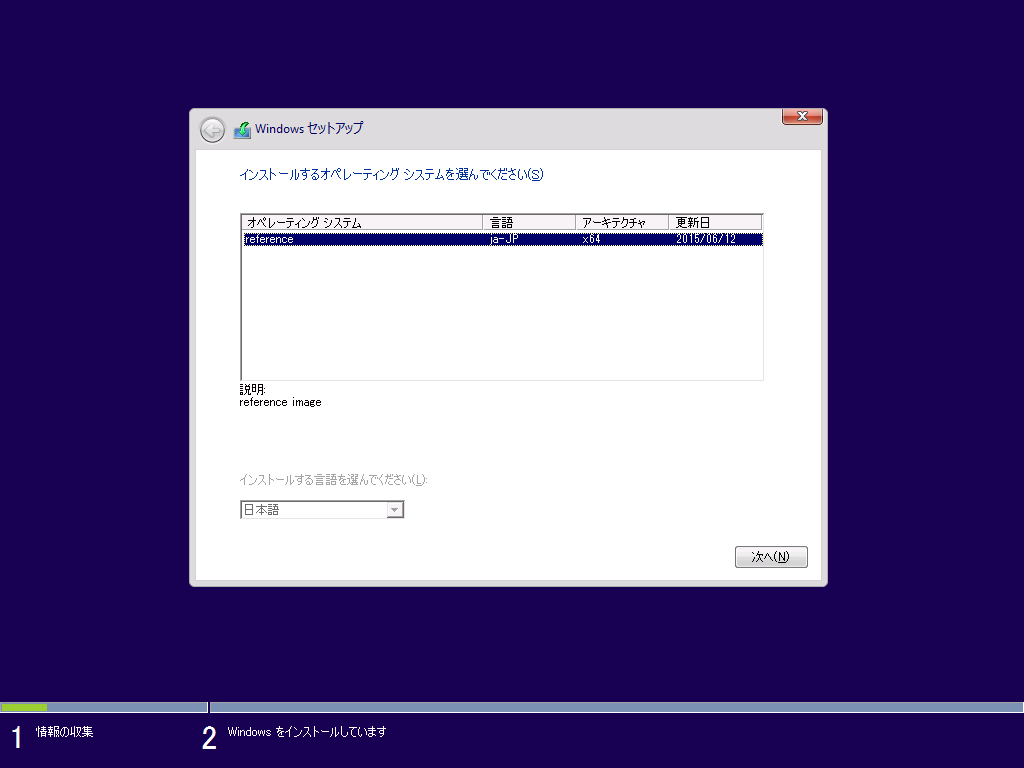

では、応答ファイルなしの状態でどのような対話形式でインストールされるのか確認してみます。

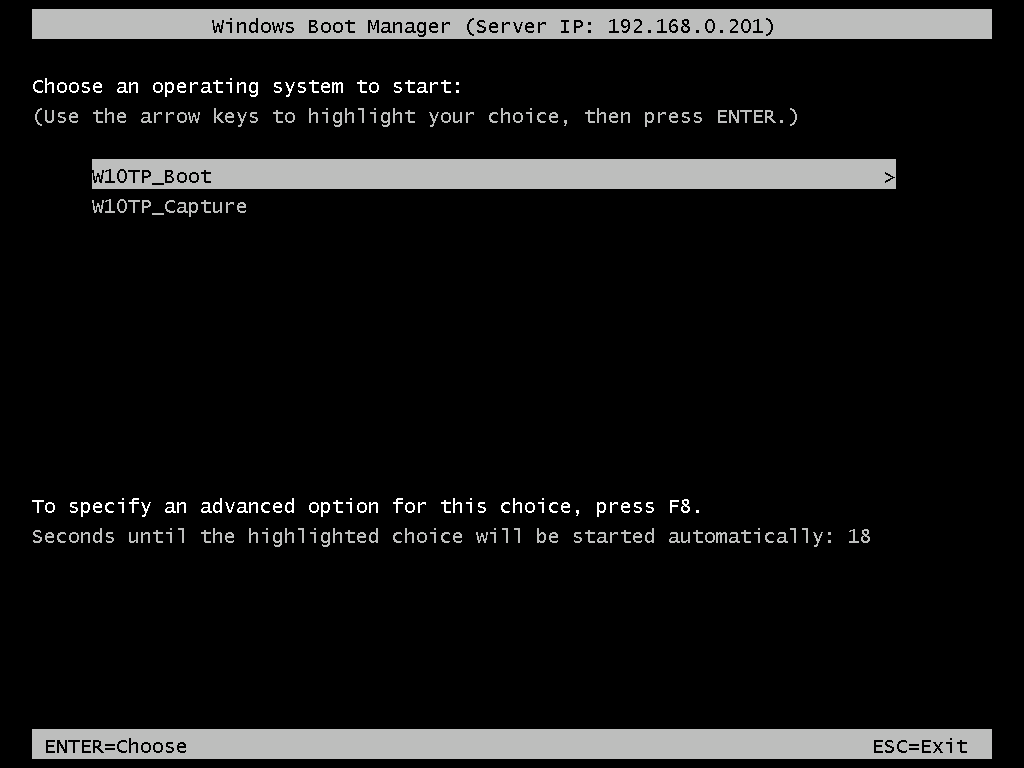

PXEブートで起動します。ブートイメージを選択して進めます。

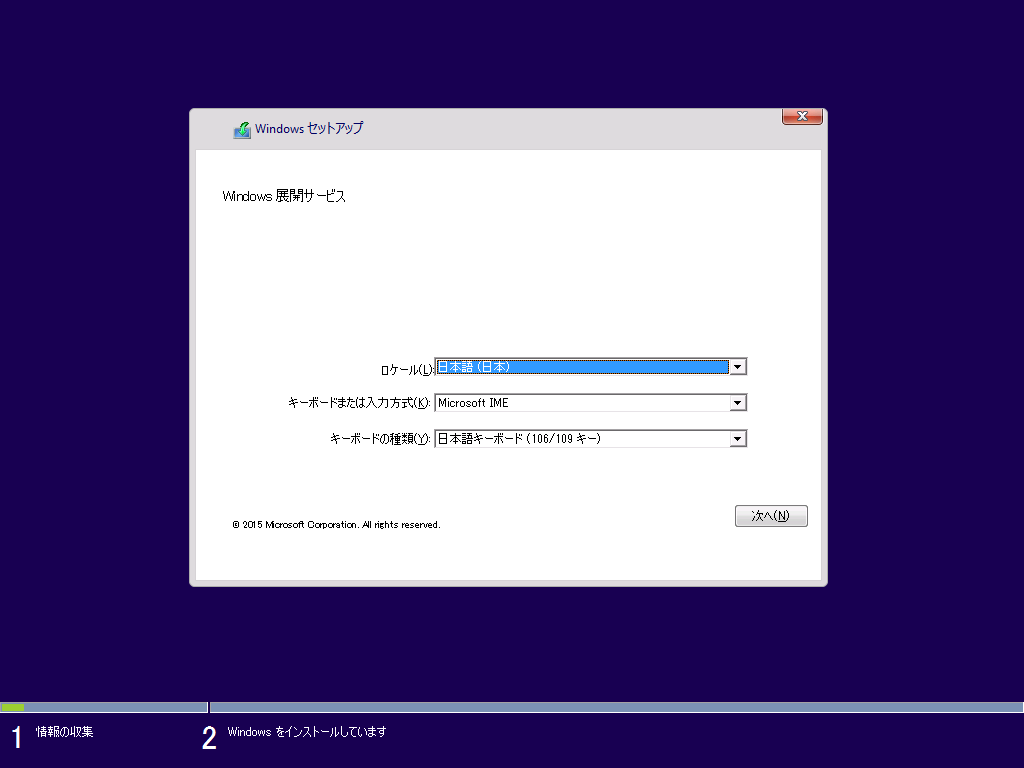

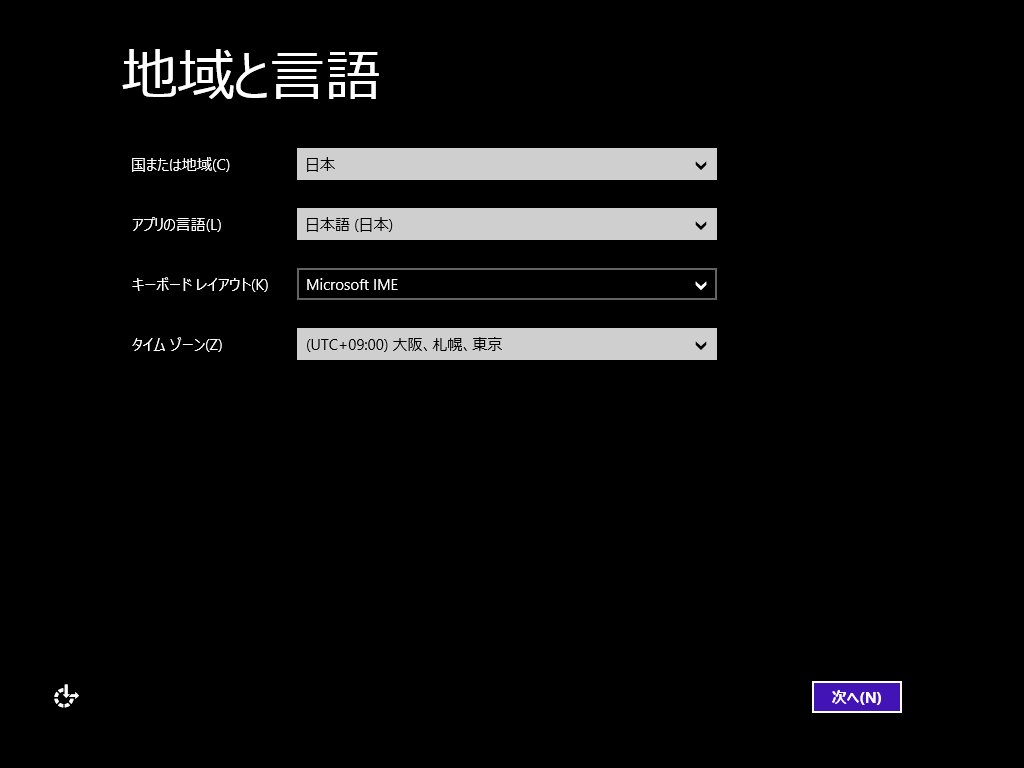

ロケールなどを選択し、次へをクリックします。

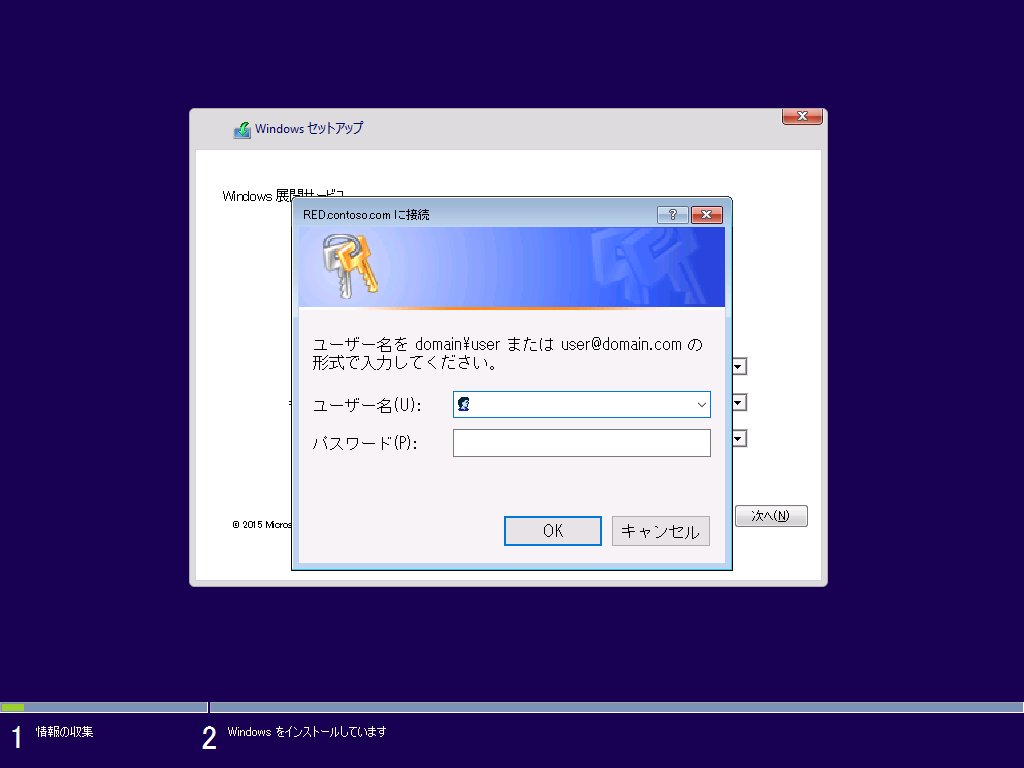

カスタムイメージにアクセスするための資格情報を入力します。

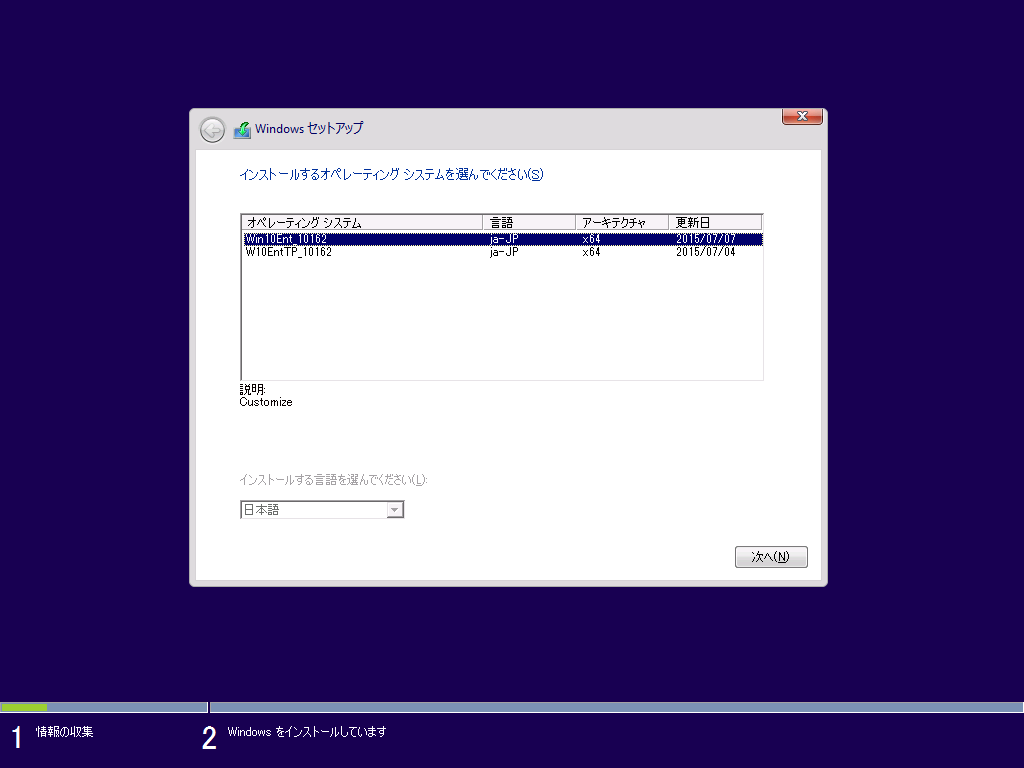

カスタムイメージを選択します。

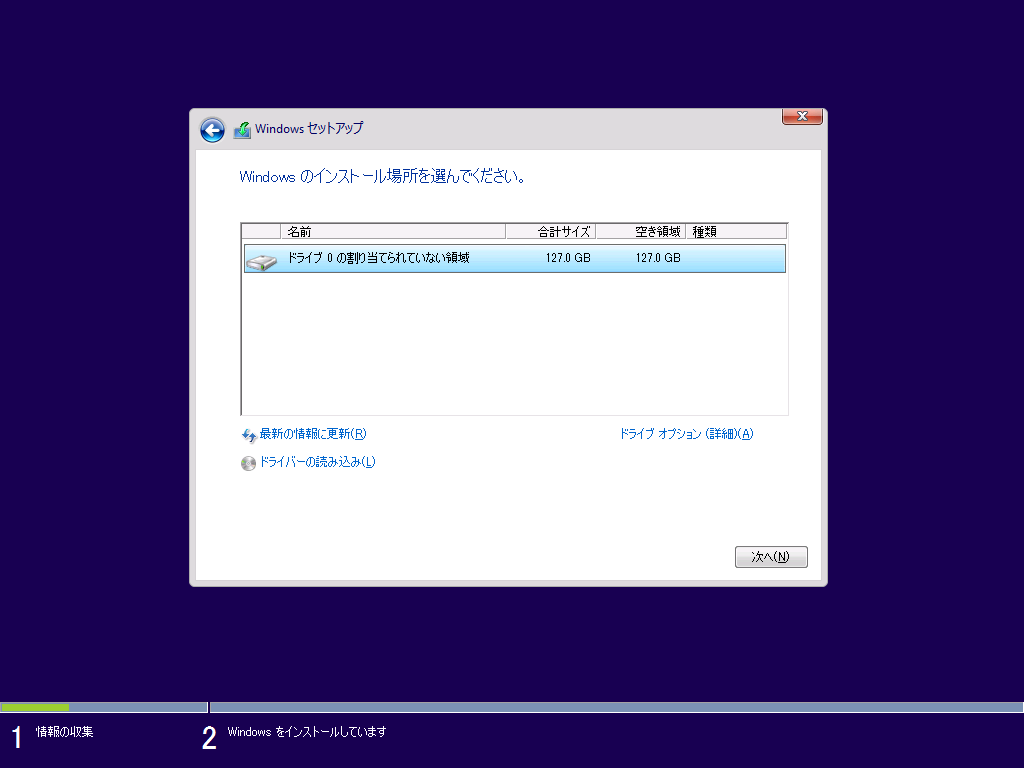

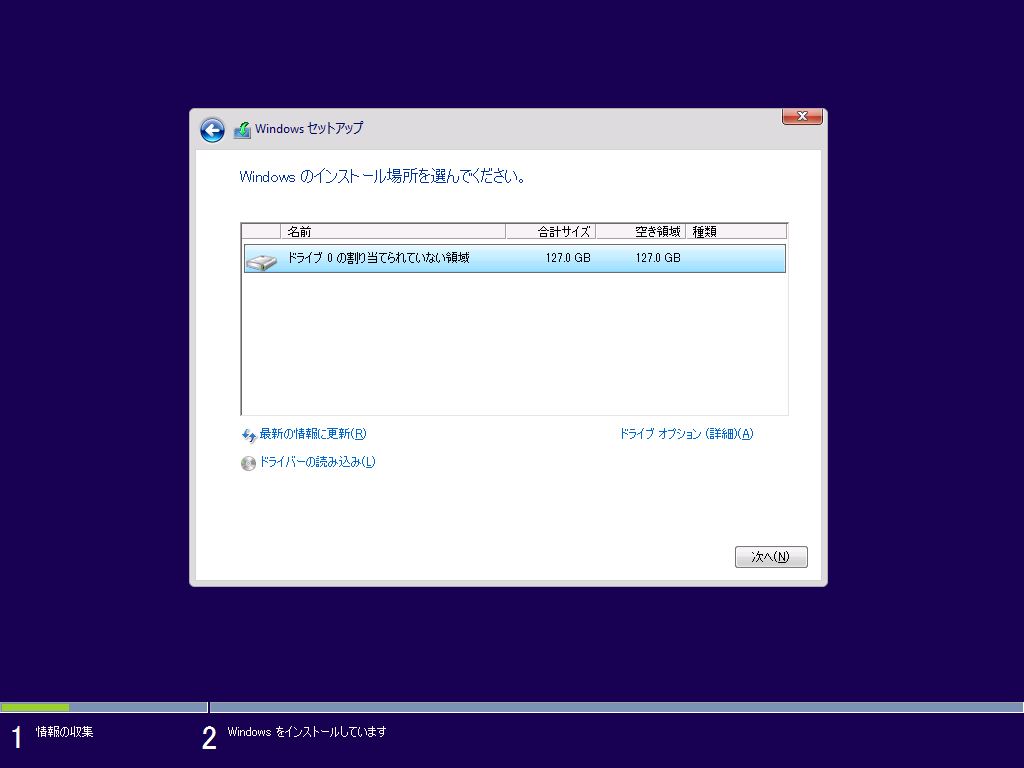

インストール先のドライブや容量を設定します。

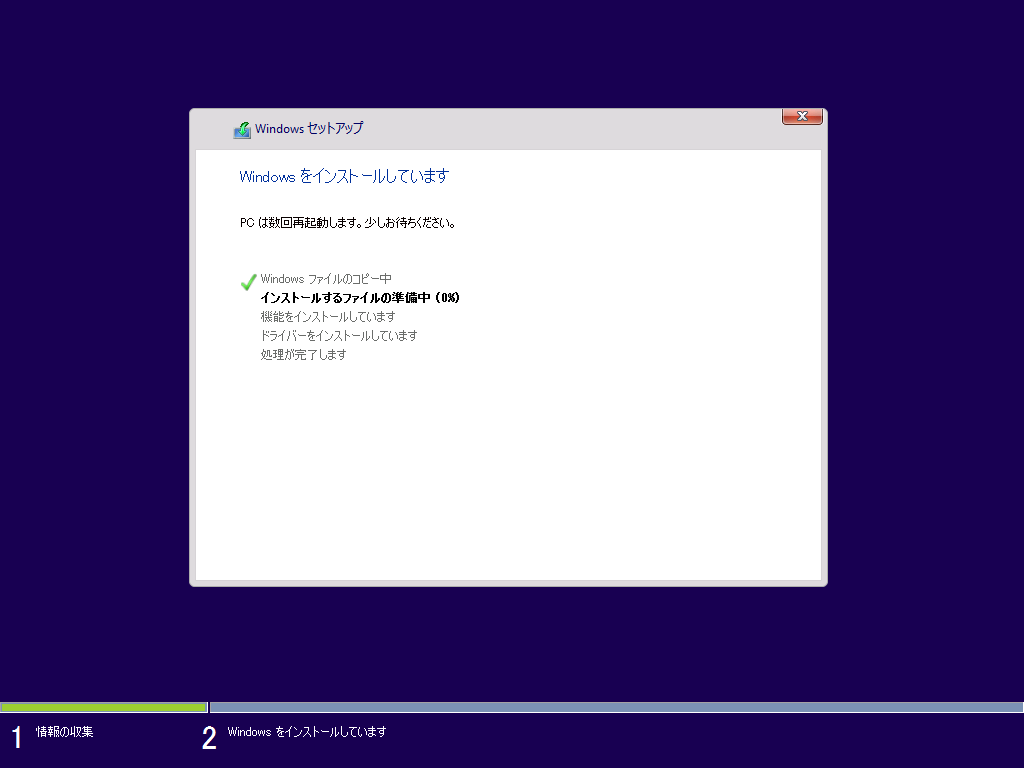

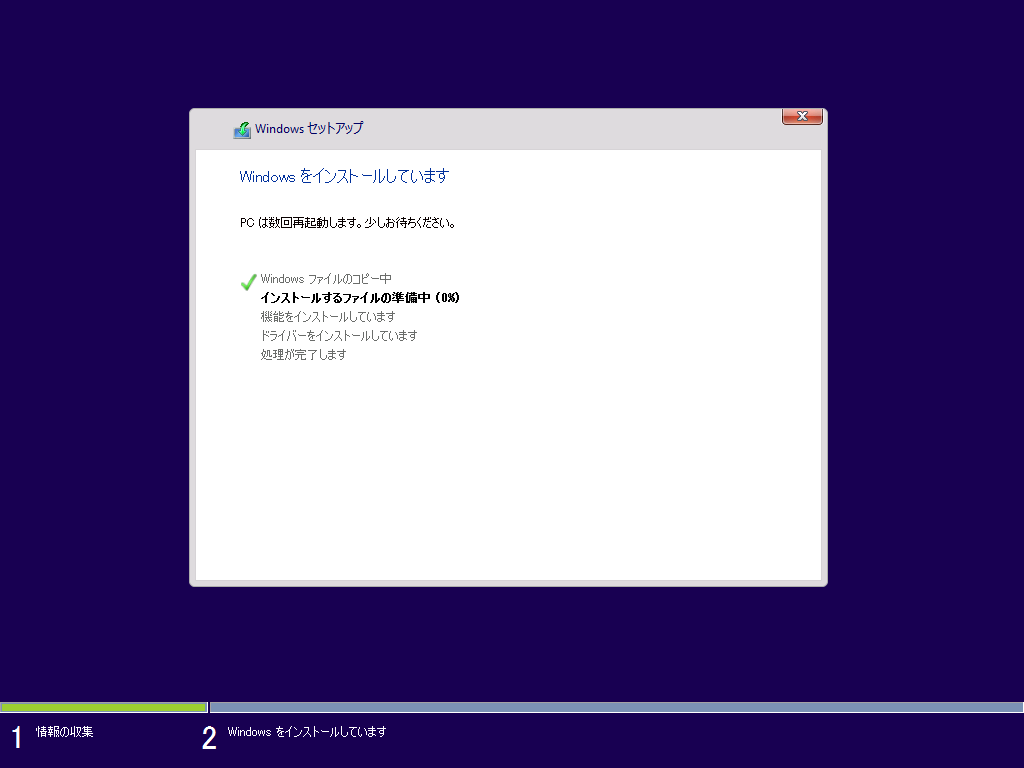

インストールが進みます。

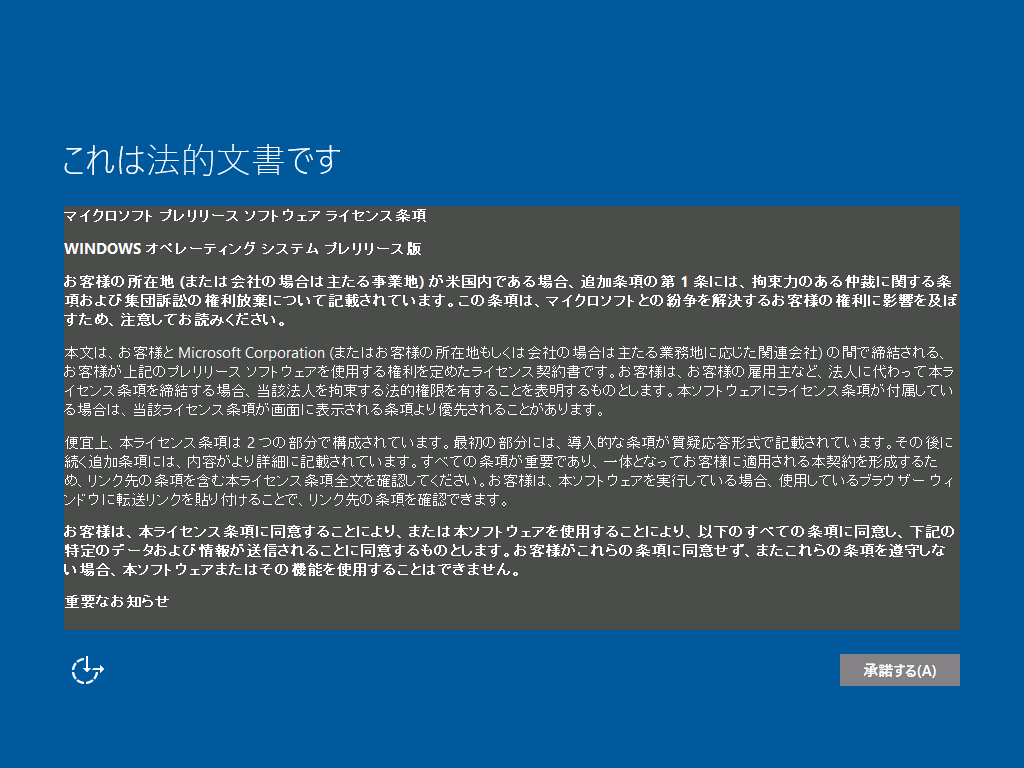

ミニセットアップ(OOBE)が起動します。

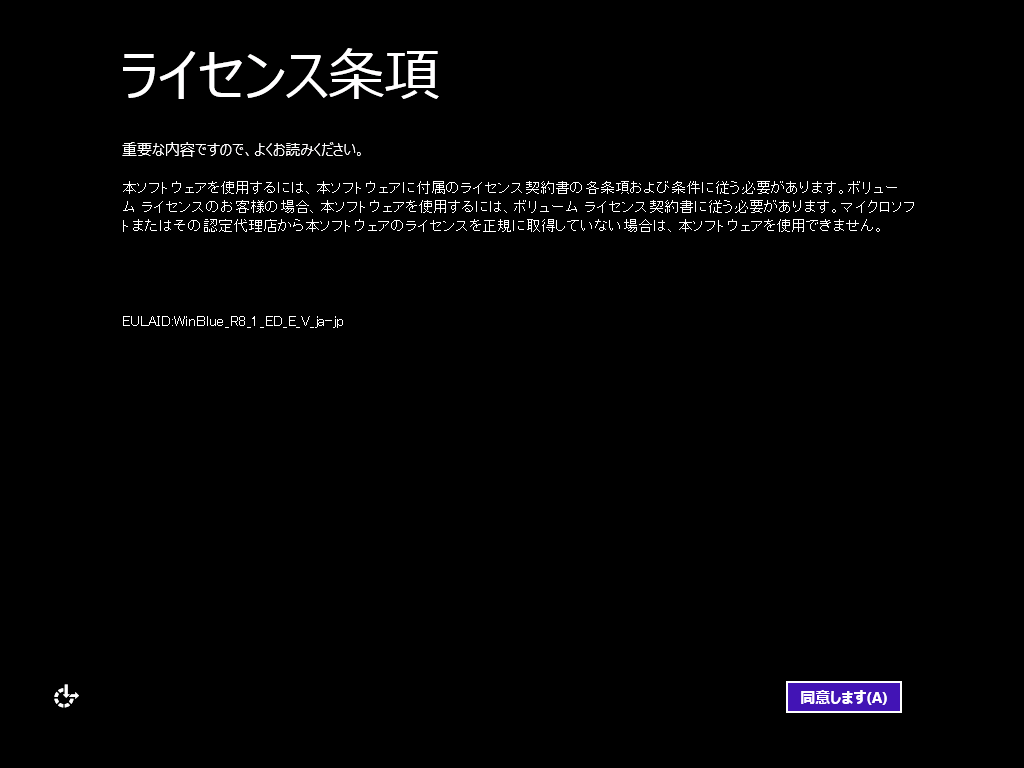

リーガルですね。

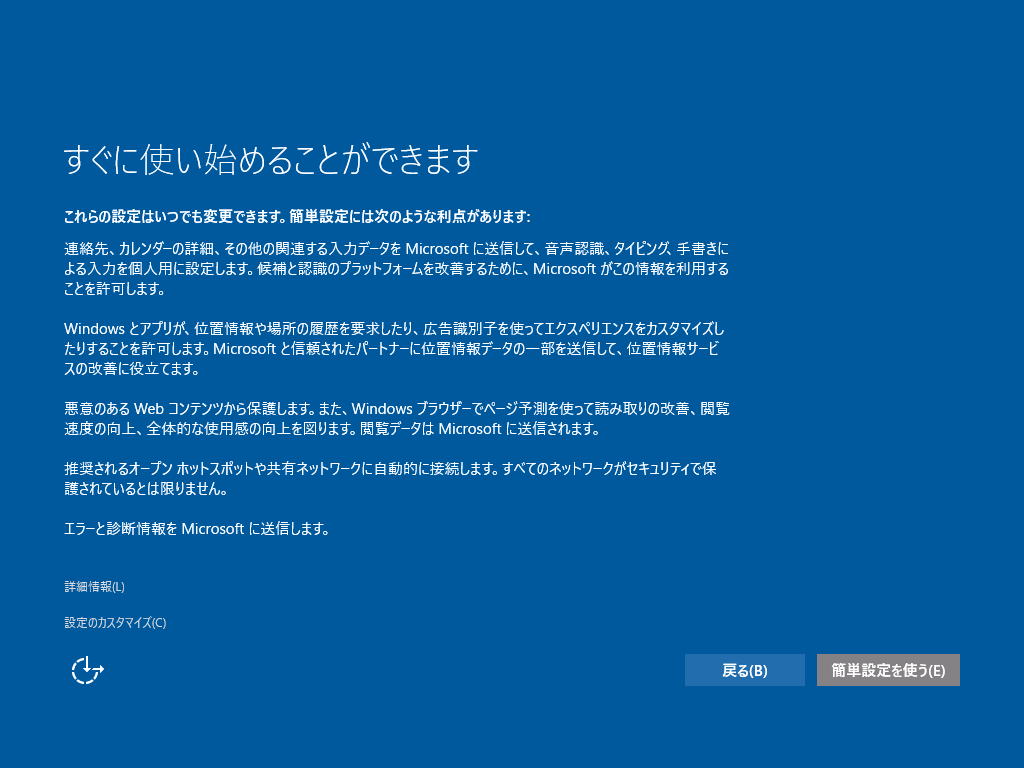

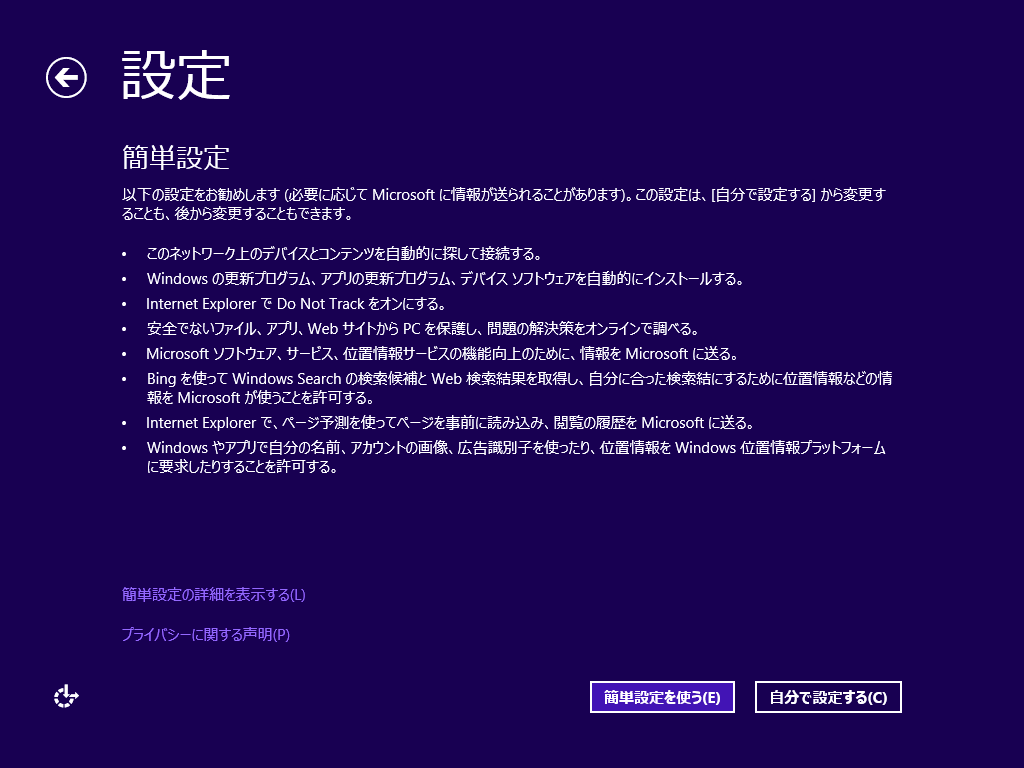

設定を促す画面の対応

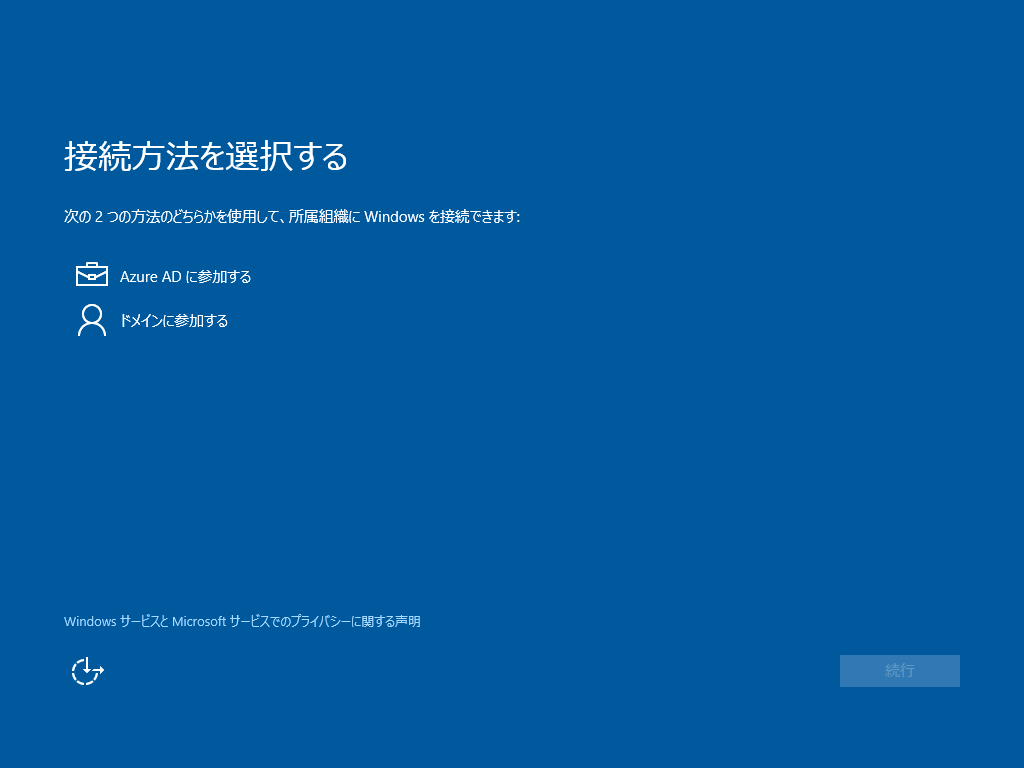

接続方法を選択

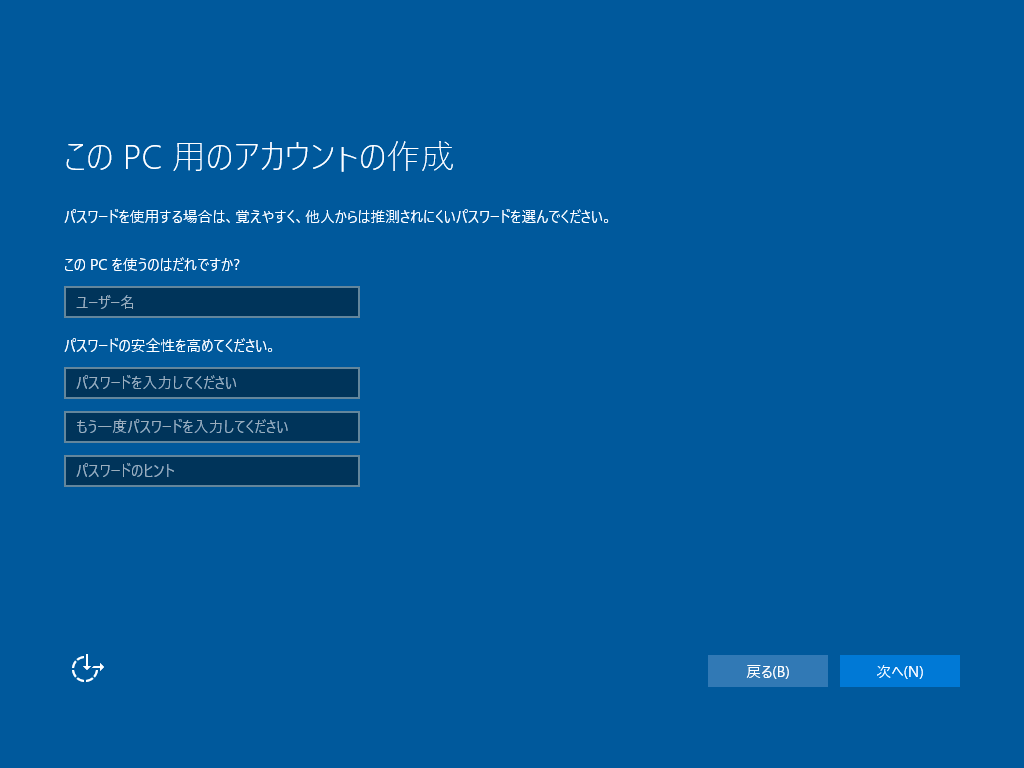

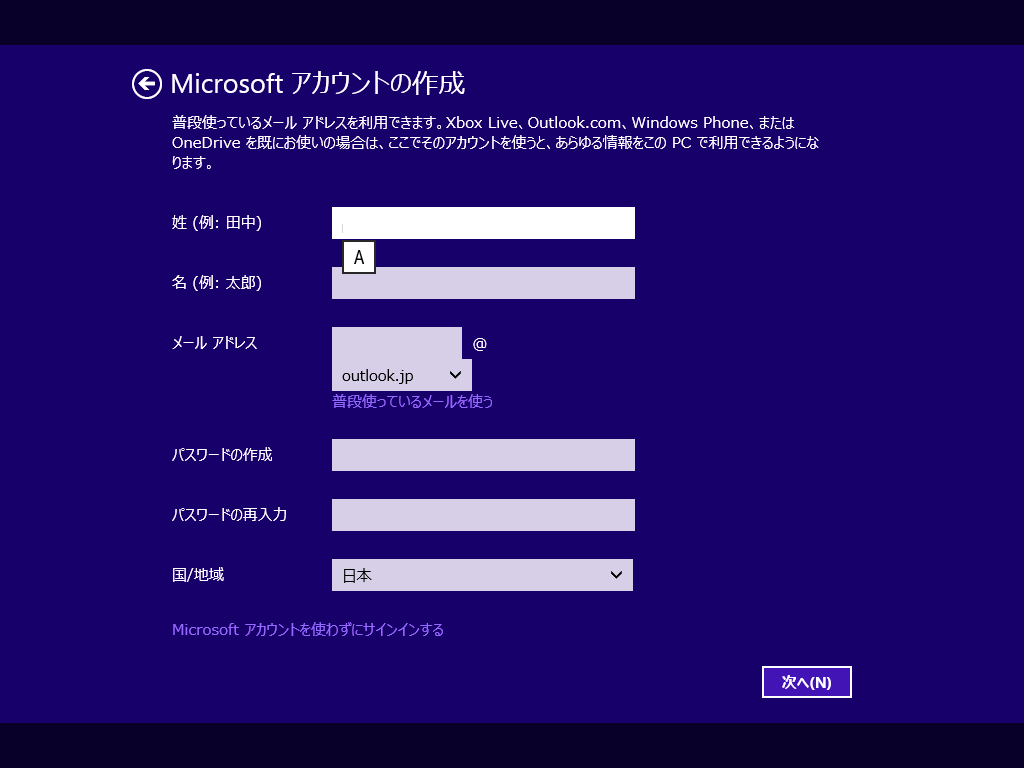

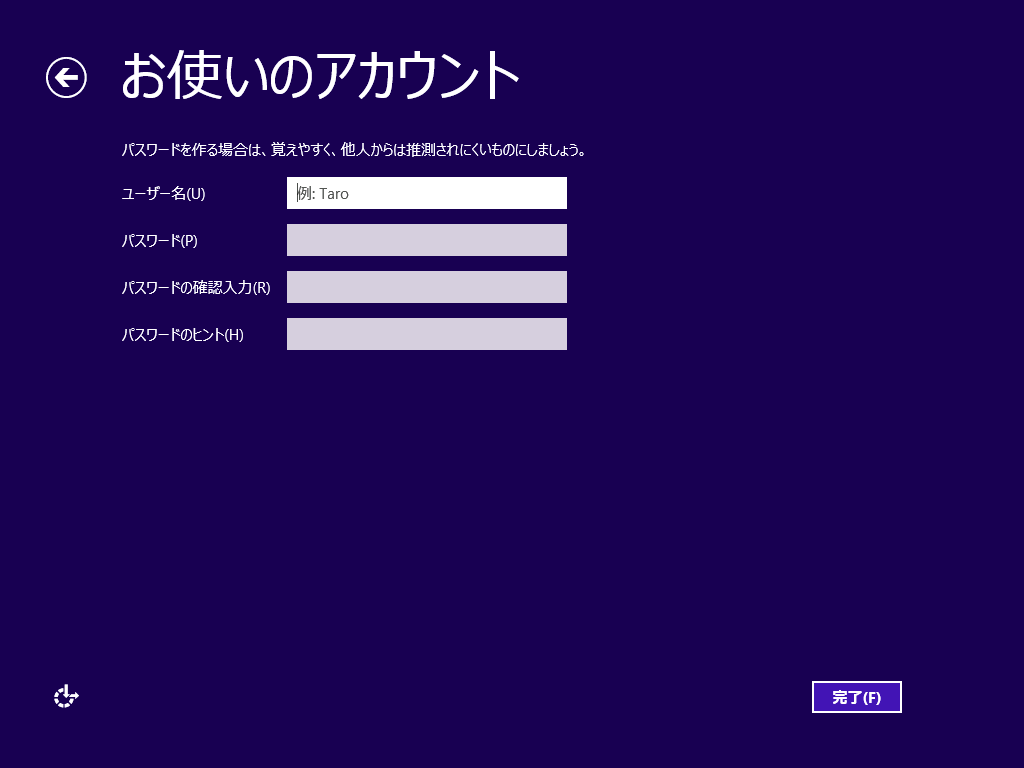

アカウントの作成

ログオンする

このような一連の対話型の操作が必要になることが分かります。これらの対話型操作を極力なくして、ログオン状態まで行いたいと思います。